・日時:2025年12月14日(日) 14:30~16:30 (受付 14:00〜)

・会場:デザイン史リサーチセンター東京(住所:東京都新宿区下落合3-15-23-104)

・参加費:2,000円(資料代、お茶代含む)

※当日、現金にてお支払いください。

※DHRCtokyo会員の方は参加費1,000円になります。

・申し込み:先着10名 ※下記リンク先のフォームからご応募ください。

【応募フォーム】

https://forms.gle/w1Ssyj3mtsGhd29Q6

【講演概要】

ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン(1914-1996)と吉川静子(1934-2019)は、スイスを活動拠点として制作を行ったデザイナー、芸術家であり、プライベートではパートナーだったことでも知られる。両者の作品について簡単に造形上の影響関係を指摘できるものではないが、二人の作風には、どこか共通する特徴があるように思われる。本研究発表では、二人の作品と活動を検証し、その重なる点について考察を加える。定義の難しい「デザイン」と「アート」に橋を架ける可能性を、二人のアーティストの事例から探る。

【講師プロフィール】

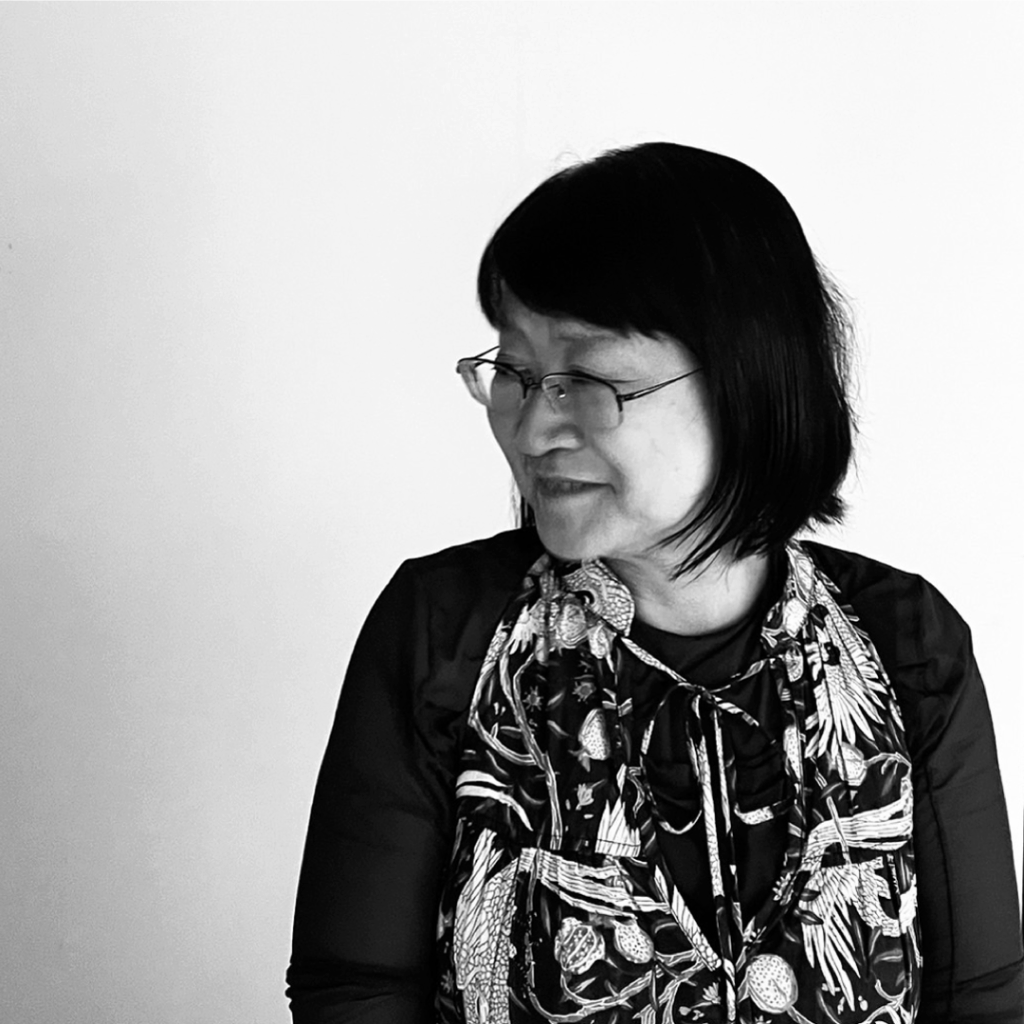

平井直子(ひらい・なおこ)大阪中之島美術館主任学芸員。大阪大学美学研究室でジオ・ポンティ研究をおこない、調査のためイタリア政府給費奨学生としてミラノ工科大学建築史学科に留学。川崎市市民ミュージアム学芸員を経て、現職。文学博士(大阪大学)。近年の仕事に「ロートレックとミュシャ パリ時代の10年」展(2022年)「Parallel Lives平行人生—新宮晋とレンゾ・ピアノ」展(2023年)「Space In Between:吉川静子とヨゼフ・ミューラー=ブロックマン」展(2024年)「新時代のヴィーナス!アール・デコ100年」展(2025年)、『もっと知りたい アール・ヌーヴォー』(東京美術、2025年)がある。

デザイン史学研究会後援